過去の企画展

-

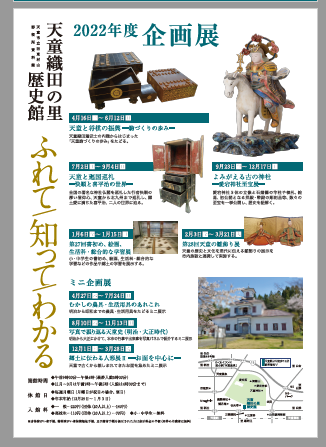

令和4年度年間ポスター2

期間:2022年4月1日〜2023年3月31日

令和4年度も5回の企画展と3回のミニ企画展を開催予定しております。

-

第28回天童の雛飾り

期間:2023年2月3日〜2023年3月21日

今年も、春の訪れを告げる「天童の雛飾り」を2月3日(金)から3月21日(火)まで開催いたします。雛飾りが盛んになったのは、今から300年以上も前の、江戸時代中期以降と言われています。ここ天童にも、紅花を出荷した帰りの船に京都や大阪から酒田へ運ばれ、最上川を上ってきたお雛様や羽州街道の宿場町として栄えた天童へ陸路を通じてやってきたお雛様等が、商家や大地主のお宅に大切に保存されてきました。そして当館では、平成7年に、京都御所の紫宸殿(ししんでん)を模して作った『御殿飾り』を寄贈していただいてから始まり、今年で28回目となります。江戸時代に京都から伝わった元禄雛や享保雛、江戸でつくられた古今雛、庶民の間で親しまれてきた押絵雛や土雛等、約800点ほどを展示しております。お雛様と同じ高さの目線でご覧いただきながら、お雛様の大きさや形、顔の表情や髪飾り、そして着物等、それぞれの違いを感じるとともに、いつの時代も変わらない、「子供達の健やかな成長を祈り、願う気持ち」にも思いを寄せていただけたらと、思っております。ぜひ、『300年の時を紡ぐ天童の雛々との出会い』を、どうぞお楽しみください。また、天童雛飾り実行委員会による、「古きよき時代 天童春物語。天童雛飾り」のイベントも、当館を含めた雛飾り展示施設5施設と雛料理取扱店2店舗、雛菓子取扱店4店舗、温泉旅館10施設において同時開催をしております。各施設や店舗等では紅花の種をプレゼントし、景品が当たる「お雛様スタンプラリー」も実施いたします。さらに当館にご来館いただきました皆様には、『オリジナルのお雛様クリアファイル』を先着順でプレゼントいたします。数に限りがありますので、お早目のご来館をお待ち申し上げます。

-

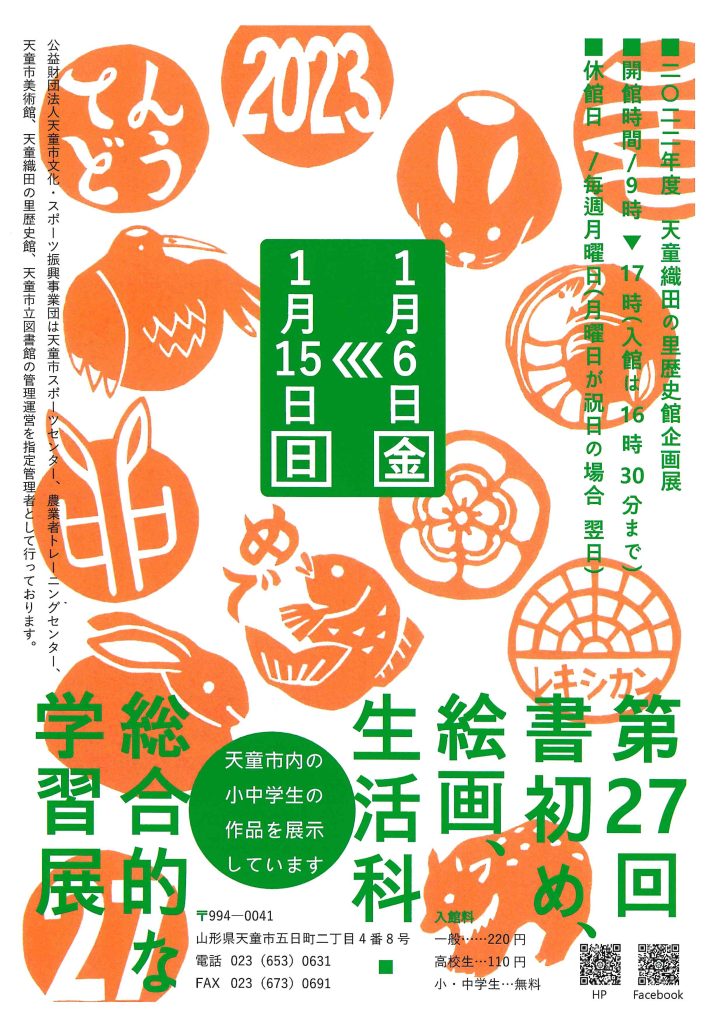

第27回書初め、絵画、生活科・総合的な学習展

期間:2023年1月6日〜2023年1月15日

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さて、1月6日(金)から15日(日)まで、第27回書初め、絵画、生活科・総合的な学習展を開催いたします。昨年に引き続き、新型コロナウィルス感染拡大が依然として安心できる状況ではない中、今年度も市内11の小・中学校から、昨年度よりも60点も多い、565点の作品をお寄せいただきましたこと、深く感謝申し上げます。特に、書初め・絵画の作品をはじめ、今年も生活科と総合的な学習の作品を数多く出品いただきました。書初めを通して天童の偉人について、改めて知る機会となったり、天童織田藩のことを当館で学習し、天童の歴史をはじめて知ったり、みなさん一人一人がしっかりと学んでいること、そしてそれを自分なりの方法ややり方でまとめ、表現していることをとてもうれしく思っています。ぜひ児童・生徒のみなさんには、これからも天童の歴史や文化等を学び続けてほしいと思っています。わからなければ調べてください。それでもわからなければ、聞いてください。そして、これからも自分の学習をどんどん積み上げてください。保護者や地域のみなさまには、全ての作品から新型コロナウィルスに負けずに、生き生きと自らの学びに一生懸命に取り組んでいる、天童市内の児童生徒のみなさんのエネルギーを感じていただければ幸いです。

-

天童愛宕神社至宝展 ーよみがえる古(いにしえ)の神社ー

期間:2022年9月23日〜2022年12月17日

今年度第3回目の企画展『天童愛宕神社至宝展―よみがえる古(いにしえ)の神社―』を、9月23日(金)から12月17日(土)まで開催いたします。天童愛宕神社は、最上義光が天正十二年(1584)に建立し、慶長八年(1603)と寛文十二年(1672)に再建、明治三十五年(1902)の暴風後、同三十九年(1906)に修復されております。特に、本市指定文化財の棟札(慶長八年・寛文十二年)がそれを証明する確実な史料です。その2つの棟札の展示とともに、この企画展で初公開となる、拝殿に施されていた30点あまりの彫刻物(松竹梅・唐草・鳳凰・獅子・鹿等)を展示いたします。これらは昨年七月に、愛宕神社幣殿板壁絵上等に無造作に打ち付けられていたものを取り外した彫物です。これらの彫物の裏面には「寛文十二年寳幢寺住職亮辯 京都清水安之丞」と墨書銘があり、寛文十二年棟札と同じ、亮辯時代のものであることが確認できました。さらに「東西南北」や「春夏秋冬」の墨書名があることから、これらは宮殿内本尊・勝軍地蔵を中心に、決められた場所に配されていたのではないかと推察されています。今回の展示では、これら彫物裏面の表記をもとに、木造勝軍地蔵騎馬像を中心に配置し、「よみがえる古の神社」として展示しております。この再建から三百五十年の節目となるこの機会に、躍動感にあふれ、繊細かつ力強い彫物にぜひ触れていただきたく、ご案内申し上げます。またこれらの彫物とともに、幣殿の飾りである「幡」や芭蕉十大弟子、各務支考(かがみしこう)が記した「愛宕山眺望」(山形県立博物館蔵)等、数々の至宝を公開し、天童愛宕神社の歴史に新たな光を当てる企画展となります。皆様のご来館を心よりお待ち申し上げます。

-

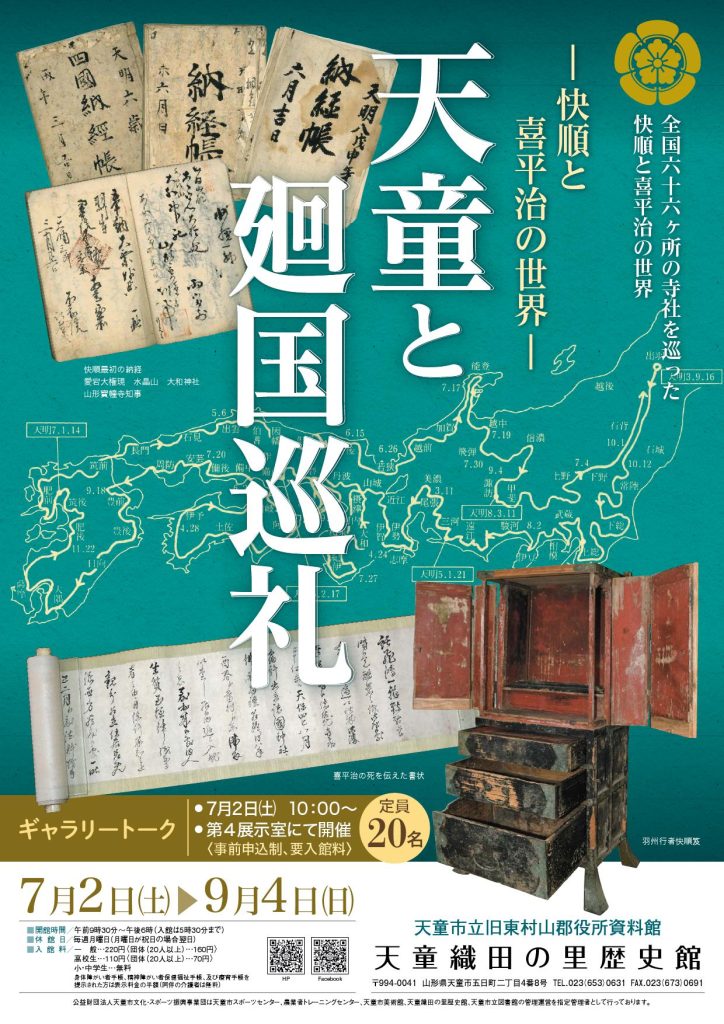

天童と廻国巡礼 ー快順と喜平治の世界ー

期間:2022年7月2日〜2022年9月4日

令和4年度第2回目の企画展、『天童と廻国巡礼 ―快順と喜平治の世界― 』を7月2日(土)から9月4日(日)まで開催いたします。江戸時代には安寧を求め、深い願いを胸に、諸国(全国66か国)を廻りながら、寺社仏閣を参拝納経する人々がいました。こうした人々の中に、天童では貫津結城家に伝えられている行者快順と、実家が小路にあったと思われる喜平治がいます。行者快順の納経は、安永5年(1776)「愛宕大権現 水晶山 大和神社」が最初のものと見られ、次いで天明3年(1783)から5年間にわたって、県内・関東・中部・近畿・四国・中国・九州の全国各地633の寺社を参拝納経して廻国しました。その記録が5冊の納経帳に残っています。展示では、納経帳の記載にある行路を追いながら、快順の厚い信仰心と強靭な意思等に迫ります。 また喜平治は、天保4年(1833)に天童を出立し、諸国神社仏閣の拝礼の目的を終え、4年後(1837)沓尾村(現福岡県行橋市)で晩年を過ごしたといわれている行者です。喜平治は、安政6年(1859)に亡くなり、同村の香圓寺に眠っており、沓尾村庄屋守田欣左衛門が、生前喜平治と縁の深かったと思われる天童小路の5名へ宛てた「喜平治の死を伝えた書状」が平成26年にご子孫から当館へ寄贈されております。「亡くなったら自分が生まれた天童へ知らせてほしい。」と遺言を残した喜平治の郷土への思いとともに、他国で厚く村民に葬られた喜平治の人物像に迫ります。さらに関連史料として初公開となる、山形市飯塚の行者休造の廻国寺社札の掛軸をはじめとし、満願供養行列の旗や行列の順序書の書状等、全10点もあわせて展示いたします。 今回の企画展『天童と廻国巡礼』を通して、世界に類を見ない廻国巡礼の歴史とともに、行者の厚い信仰心に触れていただきたく、ご来館を心よりお待ち申し上げます。最後になりますが、ギャラリートークにつきましても2年ぶりに開催いたします。お申し込みをお待ち申し上げます。(先着20名)

-

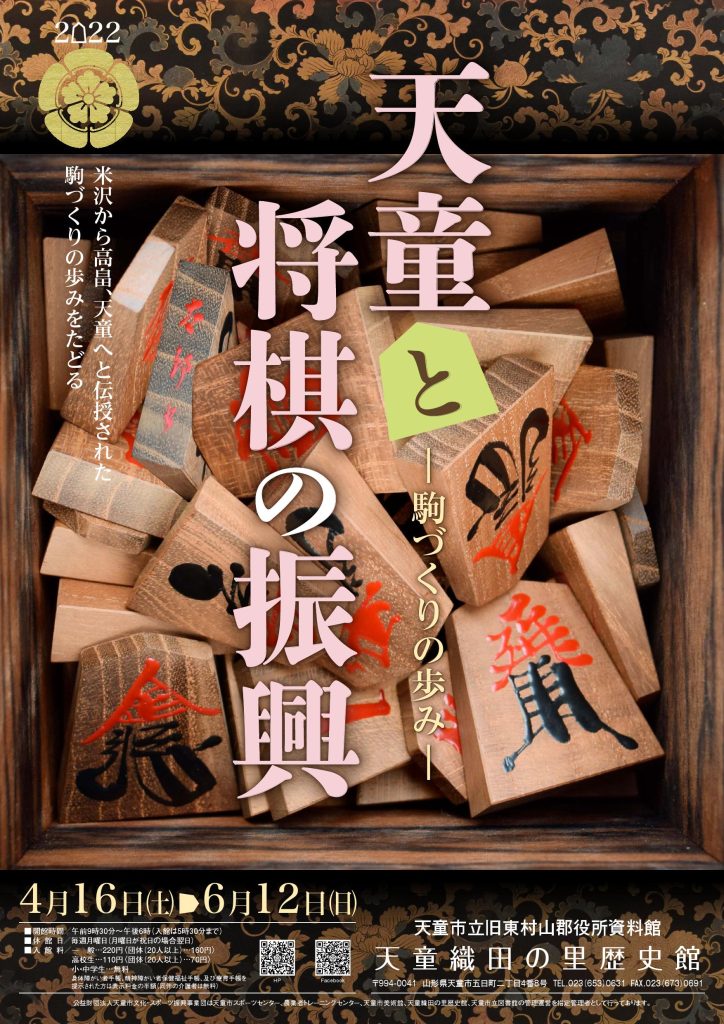

天童と将棋の振興 —駒づくりのあゆみ―

期間:2022年4月16日〜2022年6月12日

当館の令和4年度第1回目の企画展、『天童と将棋の振興―駒づくりの歩み―』は、第67回天童桜まつりが開催される4月16日(土)と同日にスタートし、6月12日(日)までの50日間、開催いたします。さて、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、天童の将棋の歴史につきましては、江戸時代までさかのぼります。当時の諸藩は、財政窮乏を助けるため様々な産業育成に取り組んだといわれ、将棋駒製造もその一つとされています。天童におきましても、その駒づくりは、米沢藩や高畠藩からの伝承と共に、天童織田藩の困窮救済策として藩の用人職であった吉田大八が奨励したとされています。天童将棋駒のもととなった当時の「米沢駒」から現在まで天童で生産され続けている将棋駒(書駒・押駒・彫駒・彫埋駒・盛上駒)等、約30点余りを展示するとともに、駒職人の歩み等を振り返ってまいります。さらに、現在大きな話題となっているのは天童の春を彩る「人間将棋」(4月16日・17日に開催)に、令和3年度最優秀棋士賞に輝いた藤井聡太王将が参戦することです。はじめて来童する藤井聡太王将が四段の時(中学生)の直筆色紙「強くなる」はぜひご覧いただければと思います。また、これまでの人間将棋の歩みがわかる白黒写真を、すべてカラー化したパネルで振り返ります。結びに、今回の企画展『天童と将棋の振興』を通して、これまでの天童駒の歩みを振り返るとともに、駒づくりを守り続ける伝統や今後も発展し続ける天童駒の魅力にふれていただければ幸いです。

-

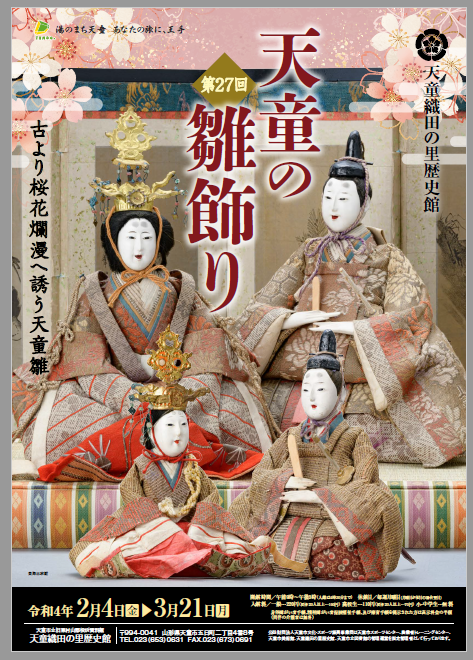

第27回天童の雛飾り

期間:2022年2月4日〜2022年3月21日

新型コロナウィルス感染症第6波がまん延し、心配されるニュースが多い昨今ですが、このような時だからこそ、男雛女雛のほっこりした笑顔とともに、一日も早い終息を願い、今年度最後の企画展『第27回天童雛飾り展』を開催いたします。毎年恒例の企画展ですが、今回も上方や江戸の文化として天童に伝えられてきたお雛様をはじめ、当館に寄贈されたお雛様の展示を通して、天童の歴史と庶民文化の発展に思いを寄せていただければ幸いです。特に、元禄文化の華やかさを伝える『元禄雛』、江戸中期に作られ、金属の冠を被った『享保雛』、江戸後期に作られ、現代雛の原型と言われる『古今雛』、京都御所の紫宸殿(ししんでん)を模して作った『御殿飾り』、縁起物や歌舞伎などを題材として布と綿で丹念に仕上げた『押絵雛』、そして歌舞伎や人形芝居を模して表現した『竹田人形』等にご注目いただきたいと思います。それぞれのお雛様の形や大きさの大小、表情や髪飾りの様式の違いを感じるとともに、当時のくらしや流行など、お雛様の姿から多くのことをうかがい知ることができるのではないかと思っております。雛飾りが語る歴史絵巻を、ぜひお楽しみいただきたいと思います。 感染予防対策についてお知らせいたします。当館では、「飛沫の抑制・手指消毒・換気の徹底・密集回避・検温や来館者カードの記入等の対策」を講じてこの企画展を開催いたしますので、ご来館者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。また、今後天童市の感染拡大状況に応じ、新たな感染防止策が講じられた場合には、改めてお知らせいたします。なお現時点では、予定しておりました2月4日(金)オープニングセレモニーと2月12日(土)ギャラリートークにつきましては、残念ながら『中止の判断』をいたしております。 最後になりますが、当館の企画展は「天童市の雛飾り展」の一環として開催しております。当館を含めた5施設の雛飾りと雛料理・雛菓子提供店7店も同時開催をしており、景品が当たるスタンプラリーも実施いたします。これとは別に来館いただきました皆様には、『当館オリジナルのお雛様クリアファイル』を先着順でプレゼントいたします。数に限りがありますので、お早目のご来館をお待ち申し上げます。

-

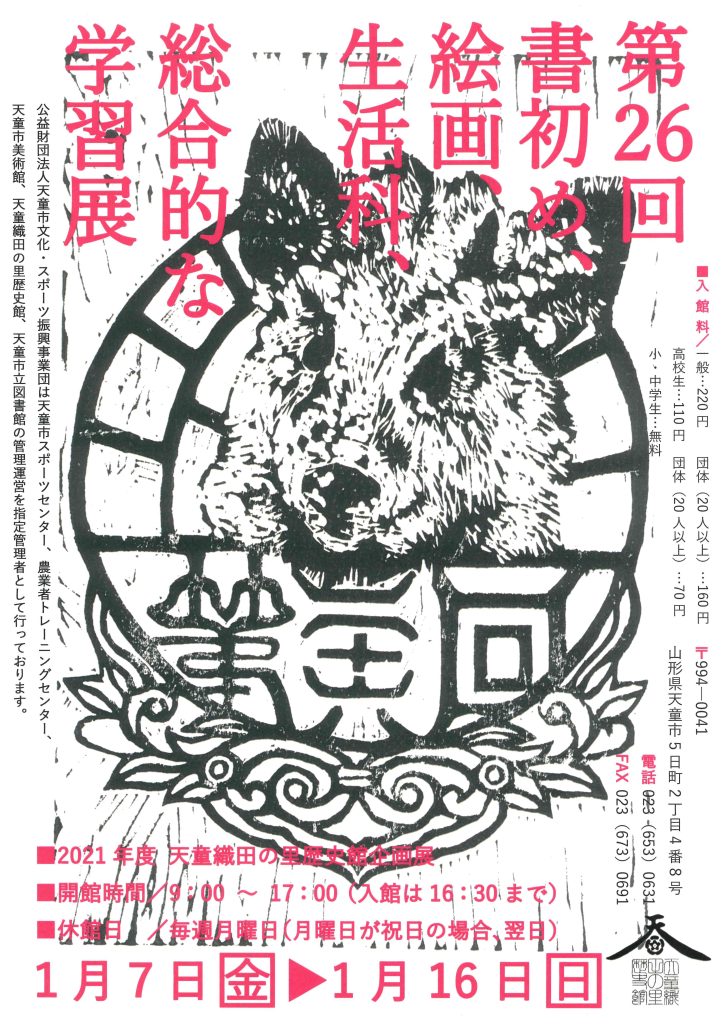

第26回書初め、絵画、生活科・総合的な学習展

期間:2022年1月7日〜2022年1月16日

今年度も新型コロナウィルスの影響で各学校の教育計画が予定通りに進められず中止や延期、またはねらいに応じ、内容を見直し、簡略化していくなど、『これまでの当たり前の教育活動が難しい状況』が再び強いられました。しかし、各学校は今を生きる児童生徒たちと、日々変化するコロナ禍への柔軟な対応とともに知恵を出し合い、工夫していく挑戦への歩みを止めず、『何が大切で、何ができるか、どうしたらできるか等を追求し続けている。』とお聞きしております。校長先生をはじめ、教職員の皆様と児童生徒のみなさんへ改めまして心より敬意を表します。そのような中、今年も市内11の小学校・中学校・特別支援学校から、505点の作品をお寄せいただきましたこと、感謝申し上げます。 特に、書初め・絵画の作品をはじめ、今年も総合的な学習の作品を数多く出品いただきました。身の周りの地域素材を教材として、地域の先生などの力をお借りしながら、社会に開かれた学習が展開されていることに、まちがえなく一人一人がしっかりとたくましく成長している姿が想像できます。また、どの作品からもみずみずしい感性で自分の周りのくらしや事象を題材とした学習に打ち込んだ児童生徒のみなさんの充実した学びの足跡を感じることができます。さらに今回から、天童市民として知っていてほしい3名の偉人の『硬筆手本』を準備したところ、低学年の児童のみなさんからも数多くの出品をいただいたことは、うれしい限りです。 全ての作品から、新型コロナウィルスに負けずに生き生きと活動する児童生徒のみなさんのエネルギーを感じていただければ幸いです。 この企画展のポスターは、本館裏山に出没することがあるニホンカモシカとその背景に本館のステンドグラスをモチーフにしたデザインとしました。二ホンカモシカは、『絶壁に立たされても、鋭い蹄と足裏の吸盤で決して落ちることはない』そうで、『絶対に落ちない合格祈願札』等によく見られます。令和4年もみなさまに幸運が訪れ、光り輝く素敵な1年になるように願いを込めさせていただきました。

-

天童の人々と信仰

期間:2021年9月18日〜2021年12月12日

今年度3回目となる企画展、『天童の人々と信仰』を9月18日(土)~12月12日(日)まで開催いたします。 はじめに、今も世界中に蔓延している新型コロナウイルスにより、日本でもこれまで緊急事態宣言やまん延防止等重点措置がたびたび発出される未曾有の状況の中、多くの方々がそれぞれの立場で懸命に社会を支え、感染拡大防止等に努めておられます。この困難を乗り超えようと力を尽くされているすべての方々に、心からの感謝を申し上げ、一日も早く感染が終息し、安寧なくらしに戻れますよう、『祈り』を捧げていきたいと思います。 同様に、私たちは、いつの時代でも神仏等への信仰により、困難や苦しさ等を真に解決しようと幸福を求め、向き合い、乗り越えようと『祈り』を捧げる日常を過ごしています。それらは、祈る人により、信仰の対象、心的な態度、社会(地域)や文化の状況等によって、信仰の形態は多様であり、ここ天童でも、数々の『信仰文化』が生まれています。 そこで、この企画展では、大きく3つの展示内容から『天童の人々と信仰』に迫ってまいります。 1つめは、『観音信仰である、最上三十三観音と天童三十三観音』の展示です。特に、若松寺所蔵の『寺社参詣図絵馬とムカサリ絵馬』、三寶寺他に安置されている4体の観音像、さらに数々の巡礼資料等にご注目ください。 2つめは、『天童織田藩御典医の志田良碩が創設にかかわったキリスト教信仰』の展示です。特に、志田氏の名が示されている『聖書』と教会建立に関わる『志田氏直筆の木版』はご注目いただきたいと思います。さらに、宣教師が当時の天童の人々へキリスト教布教のために用いたとされる『聖書中國々之繪圖』は、今回が初めての披露となります。 3つめは、『地域信仰』として、高擶地区に今も継承されている、『お盆の前に無縁の霊を供養する夜行念佛』、さらに天保12年(1841年)中山町土橋より習い受けて、現在も先祖供養、五穀豊穣、家内安全等を願い、高擶の河上神社祭礼で奉納している『高擶聖霊菩提獅子踊り』の歴史とともに、獅子頭や衣装等、一式を展示しております。 お時間の許す限り、今回の展示を通して、天童の人々の深い信仰心に触れていただければさいわいです。