過去の企画展

-

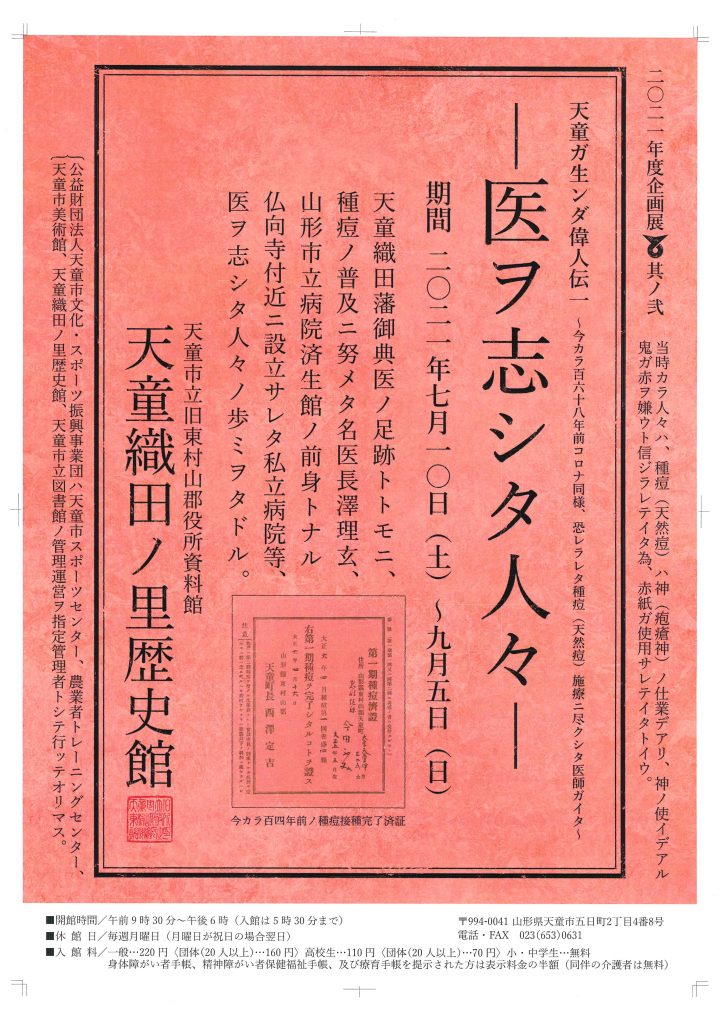

天童ガ生ンダ偉人伝Ⅰ ー医ヲ志シタ人々ー

期間:2021年7月10日〜2021年9月5日

7月10日(土)より今年度2回目の企画展『天童ガ生ンダ偉人伝Ⅰ ー医ヲ志シタ人々ー』を開催しています。まずはポスターにご注目をいただきたいと思います。中央下に『今から104年前の大正6年、天童町で発行した種痘接種済証』を載せております。この『種痘』とは、昨年より全世界で蔓延している新型コロナウイルス感染症と同様、有史以来、疱瘡あるいは痘瘡とも呼ばれた『天然痘』のことで、数えきれないほどの尊い命を奪ってきました。当時から、「種痘は神(疱瘡神)の仕業であり、その神の使いである鬼が赤を嫌うと信じられていたため、赤紙が使用されていた。」といいます。つまり、「赤色」は魔除けとともに天然痘除けとして使われ、今も残る子供玩具の多くが赤いのは(例えば赤べこ:赤い牛の玩具)子供を天然痘から除けるためで、神仏の加護を祈るしかなかった状況であったからだといわれています。 このポスターも、新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束を強く願い、「赤紙」としております。 さて、今回の企画展では大きく3つの展示内容で展開しております。 1つめは、天童織田藩の御典医であった「武田玄々」と「志田良碩」を取り上げております。当時の功績と共に、それがいまだに脈々と受け継がれている足跡に触れていただければ幸いです。 2つめは、先ほどのポスターにもあります、天然痘予防に尽力した医師長澤理玄の歩みや疱瘡守護神であった神社や石碑等を展示しております。天然痘は人類史上初めてにして、唯一根絶に成功した人類に有害な感染症でありますが、それに至るまでの医師の功績とともに、人々の願い等を感じ取っていただければありがたいです。 3つめは、天童町の時代にあった「傳染病舎」や天童市民病院の前身となった「蔵増村国民健康保険直営診療所」、また「腸チフスと高擶避病院」、「天童温泉篠田病院」等の歩みや歴史、さらに山形市郷土館(旧山形市立病院済生館)より借用してきた医学に関する資料等を展示しております。 皆様のご来館をお待ちしております。

-

天童温泉ものがたり

期間:2021年4月20日〜2021年6月20日

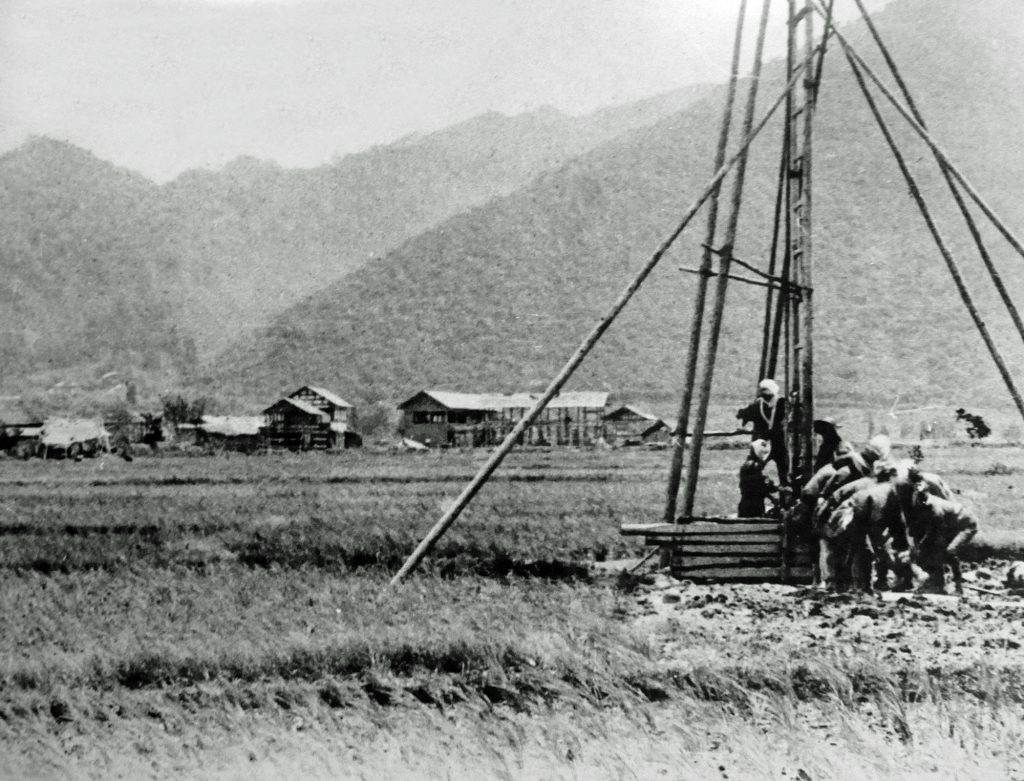

明治17年、この年は日照り続きで、水田に水を得るために皆苦労していたのである。水に困った農民の中に井戸を掘ったものがいた。しかし掘ってみるとこの一帯は砂利層が薄くて粘土層が厚く、とても十分な水を得ることができなかった。19年もまた春から夏にかけて降雨が少なく、あづま荘の先々代高橋惣右衛門が一段と深く掘ったところ20度を超す温水が出た。しかしこれとても田を潤すほどの水量ではなかった。そのような時、明治43年突如東根の田んぼに温泉が湧き出たのである。天童でも我も我もと掘削技術を研究し、明治44年掘削を開始したのである。その結果、山口勇助の掘った藤の湯が天童温泉の第1号となったのである。(天童温泉60周年記念出版『天童温泉夜話』より抜粋) 今年はそこから数えて110年。『田から宝が出た』と喜ばれた天童温泉の歩みを写真を見ながら振り返るとともに、伸び行く天童温泉のこれからに焦点を当てて展示します。

-

第26回 天童雛飾り展

期間:2021年2月5日〜2021年3月21日

古より天童に伝えられた雛飾り。酒田から最上川の舟運によってやってきたお雛様、あるいは豪農豪商のもとへ雛市によってもたらされた雛飾りなど700体余りを展示します。時は変われども、我が子の成長を願い雛飾りにそれを託した親の思いにちがいはありません。今年も雛飾り展を開催しますので、何かと不安や厳しさを感じる昨今ですが、ひと時の安らぎを感じていただければ幸いです。来館記念として、お雛様をモチーフにして作成した絵葉書をプレゼントします。数に限りがありますので、ご希望の方は早目のご来館をお勧めします。

-

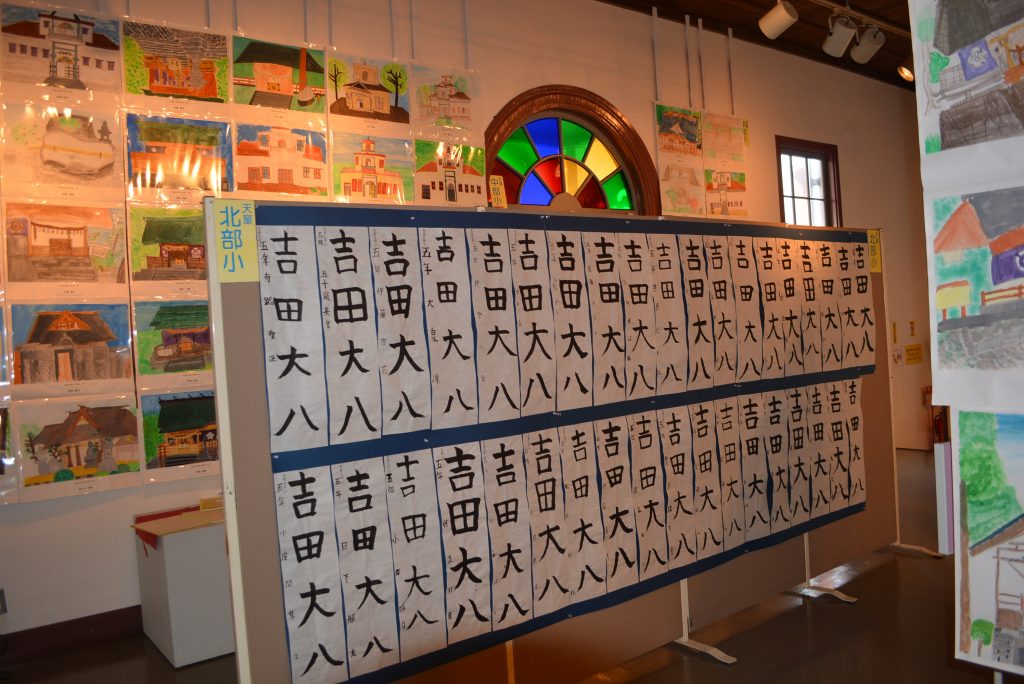

第25回 書初め、絵画、生活科、総合的な学習展

期間:2021年1月7日〜2021年1月17日

天童にゆかりのある人物、できごとなどを題材にして取り組んだ『書初め』、地域の神社仏閣、史跡などを題材にして取り組んだ『絵画』。近年、主体的な学びを進めるうえで重要視されている『生活科』、『総合的な学習』の作品を提供いただき、1月7日(木)~1月17日(日)まで作品展を開催します。市内9校の小学校、特別支援学校から作品が寄せられました。大変な状況の中で、制作に取り組んだ子どもたちの力のこもった作品の数々をご覧いただきたいと思います。なお、期間中に来館した子どもたちには、クイズと参加賞を用意しています。当歴史館にちなんだクイズですので、どうぞ親子で頭をひねってチャレンジいただければと思っております。多くの皆様のご来館をお待ちしております。 企画展の開始は1月7日(木)からとなります。作品を寄せてくださった方には、ご家族でご来館いただけるように、招待券をおとどけします。

-

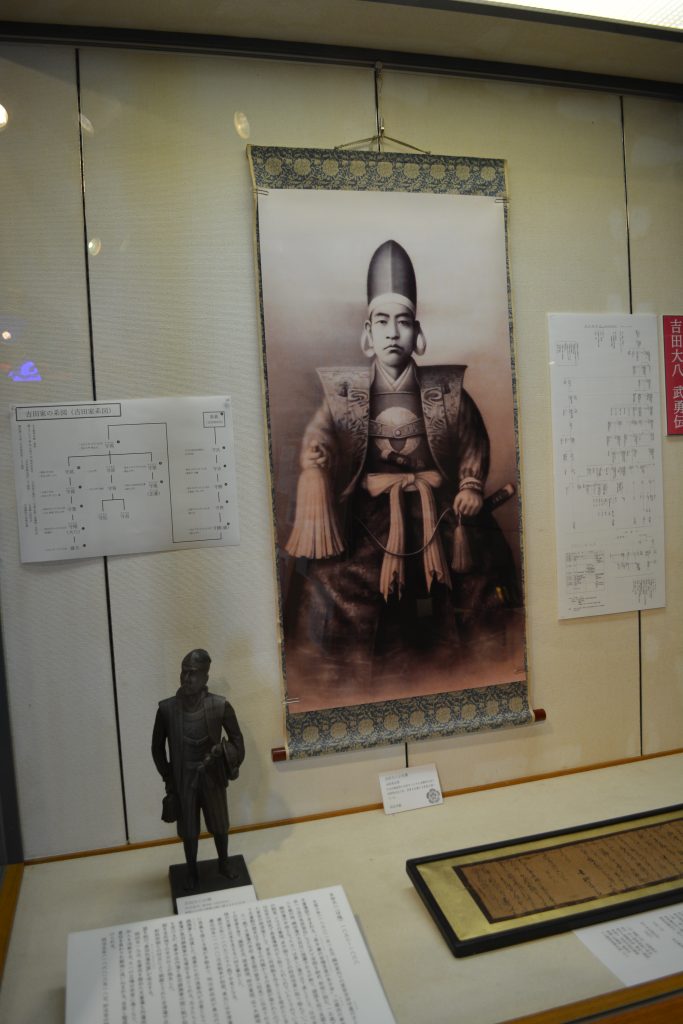

天童の古に迫るPart3 織田藩と天童

期間:2020年9月18日〜2020年12月13日

天童織田藩は、織田信長の次男信雄(のぶかつ)を祖とする織田藩の宗家です。信長は天下統一を目前にして天正10年(1582)6月2日本能寺の変で非業の死を遂げました。長男信忠も明智光秀に攻められ京都二条城で自害しました。その後秀吉が勢力を拡大する中で信雄との関係は悪化し、信雄は家康と結んで小牧・長久手の戦いを始めたのです。軍事力と経済力に勝る秀吉は終始優位に立ち、8か月後に信雄は屈服し家康も撤退を余儀なくされたのです。これが結果として、織田から豊臣への政権交代を決定づけた「天下分け目の戦い」となったのです。世は徳川の時代となり、大阪落城から2カ月後、家康から再び大名に取り立てられた信雄は、大和国宇陀郡(奈良県)3万石と上野国(群馬県)甘楽・多胡・碓氷の三郡2万石が与えられました。主要な領地は小幡藩(群馬県甘楽町)で四男信良に2万石を分け与え、隠居領であった宇陀郡3万石は5男高長が相続し、宇多松山藩を創設し、後に丹波柏原藩(兵庫県丹波市柏原)に移りました。これらの両藩は、幕末まで続いたのです。織田宗家を継ぐ小幡藩は8代信邦まで続きましたが、山県大弐事件の責を問われ、出羽国高畠に転封されたのでした。その後村山郡に多くの領地があったために陣屋を天童に構え、天童織田藩が成立したのです。このたびの展示では、織田藩の変遷を明らかにするとともに、天童に残された織田藩の事績を展示を通して明らかにしていきます。 この度の展示の見どころを紹介します。 〇 天童市美術館所蔵の『天童広重』と呼ばれる歌川広重の肉筆画 4点 〇 天童藩の危機を一身に背負って自刃した『吉田大八絶命の辞』1点 〇 織田家家紋入り『将棋野弁当箱』 〇 天童に伝わる織田信長肖像画3点 などなど、見どころ豊富です。

-

天童の古に迫るPart2 『古道』

期間:2020年7月7日〜2020年9月6日

山形県東根市と宮城県仙台市を結ぶ物流・観光の動脈が、国道48号です。思い起こせば小学校低学年の頃(昭和30年代後半)、仙台市に住んでいた私は、母親の実家のある天童市に向かうために、たびたびこの動脈を利用していたのです。当時は今の高速化された国道とは様子が違い、関山越えの稜線付近が見えるくらいまでボンネットバスはエンジンをうならせ登っていくのでした。谷底には運転を誤って転落したと思われる自動車の車体などが放置されており、何とも恐ろしい思いをしたものです。 2年ほど前、天童郷土研究会のAさんから、関山の古道に関する研究のお話をうかがう機会をいただきました。Aさんのお話をうかがううちに、現在の国道48号に至るまでに、この街道が、歴史の変遷と深くかかわってきたことを知りました。 古くは、文明7年(1475)浄土真宗の僧であった願正坊が関山峠を越え、布教しながら天童市の高擶に至り、現在の『願行寺』を創建したこと。 天正12年(1584)最上義光との戦いに敗れ、伊達藩領に再起をかけて退いた天童頼久のたどった道筋が関山越えであったこと。 萬治3年(1660)峰渡りと称する峰越えの街道が、伊達藩により開かれたこと。 慶応4年(1868)天童織田藩が庄内藩との戦いで館内を焼かれ、藩主主従が難を逃れるためにとった経路が関山越えであったこと。 以上のように、天童の歴史の変遷と関山街道には深いかかわりがあります。このたび研究家の皆様のご指導をいただきながら、企画展として立ち上げるものです。

-

天童の古(いにしえ)に迫るPart1 -はなかみ先生とその素顔-

期間:2020年4月18日〜2020年6月21日

「はなかみ先生」と呼ばれた高橋英雄は、明治10年(1877)8月、山形県東村山郡天童町(田鶴町)に生まれました。父は高橋正玄、母はたかで、高橋家の三男として誕生したのです。父の正玄は、天童藩医正庵の二男で、母たかは、天童の氏族蒔田友衛の二女でした。 天童小学校を卒業してから、英雄は、明治25年に仙台の幼年学校に入学しましたが、軍人の道を選ばず、いつしか横浜にいました。郵便局に勤めたのち、外国文化の玄関口である横浜で外国文化にあこがれを持ったのでしょうか、日本からアメリカ行きの貨物船にもぐりこんだのです。 時に英雄は21歳。あこがれのアメリカの地に着いた英雄は、ホテルの皿洗いから農作業の手伝い、土木工事にと、様々な職業を経験し、いつしか体力やお金にも余裕が出てきて、好きなギターや、絵の具などを買って、音楽や絵画を楽しむこともできるようになってきました。 そんな英雄が故郷の土を踏んだのは大正11年4月、46歳の時でした。アメリカの文化を体験した英雄は、日本の子供たちが、鼻の下に二本の筋を作っても平気で鼻汁を垂らしているのを見て、はなをかむ習慣を子どもたちに伝え始めたのです。そしていつしか、『はなかみ先生』と呼ばれるようになりました。このたびは、英雄の功績や遺品、絵画や書の作品から、その素顔に迫ってみます。

-

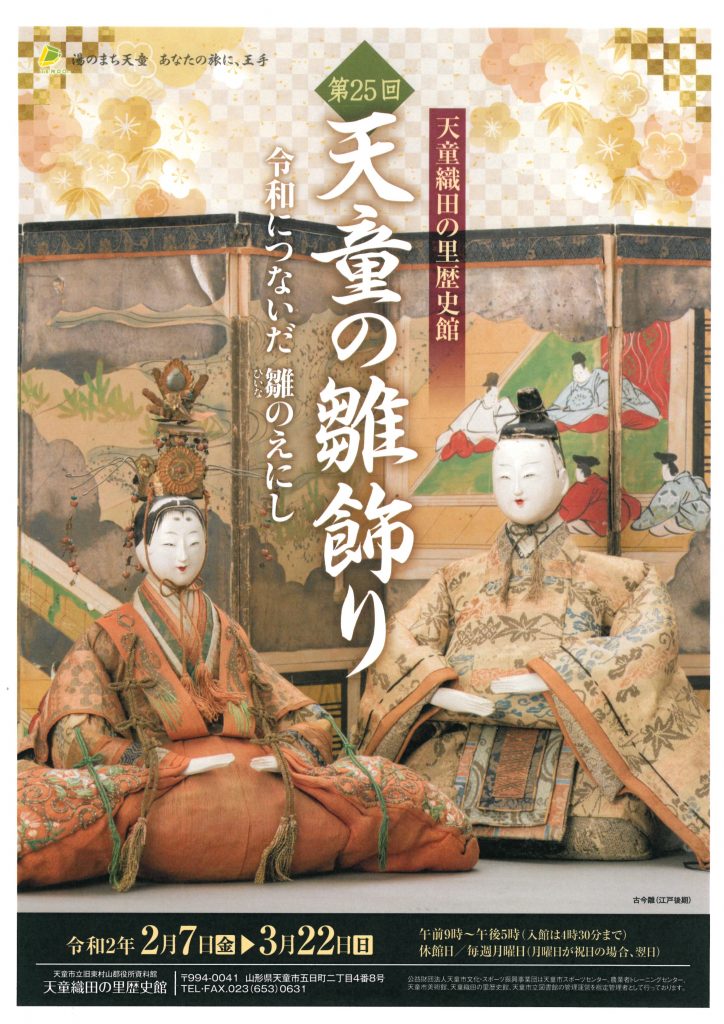

第25回 天童の雛飾り展

期間:2020年2月7日〜2020年3月22日

今から約400年ほど前、山形城主だった最上義光は、最上川の難所と言われた碁点(ごてん)、隼(はやぶさ)、三ヶノ瀬(みかのせ)などを改修しました。河岸の要所には船着き場が整備され、問屋や船宿、舟番所などが設けられました。天童の近くでは、谷地、長崎、蔵増、羽入、船町、寺津などが栄えました。上方(京都、大阪)へは、米や特産物の紅花、青苧、漆、蝋、胡麻などが運ばれました。帰り船に載せられた下り荷としては、干し物、塩、小間物、人形、せとものなどが多かったということです。 その頃天童には、近江商人が進出していて、広く商いをしていたようです。その商人を通じて上方人形が入ってきたのです。 天童の時代雛の特徴は、古いもので京都の元禄雛、比較的旧家に多く残る京都の享保雛があります。江戸時代の後期に江戸で創られた古今雛が出回ってから、表情や衣装の華やかなこの古今雛が天童でも好まれたようです。

-

書初め・絵画・総合的な学習展

期間:2020年1月4日〜2020年1月19日

主に、天童市内の小学生と中学生が学習した作品を展示します。郷土の人物名の書初め・神社を対象とした絵画と、自分が暮らす地域のことを調べた生活科や総合的な学習の成果など、ふるさと自慢が満載の学習作品を展示します。今年は、初めて村山特別支援学校天童校の子どもさんが作品を寄せてくださいました。また、天童市に実家のある、東根市在住の小学校3年生のお友達も書初め作品を寄せてくださいました。たくさんの皆様に、子どもたちの学習成果を見ていただきたいと思っています。