過去の企画展

-

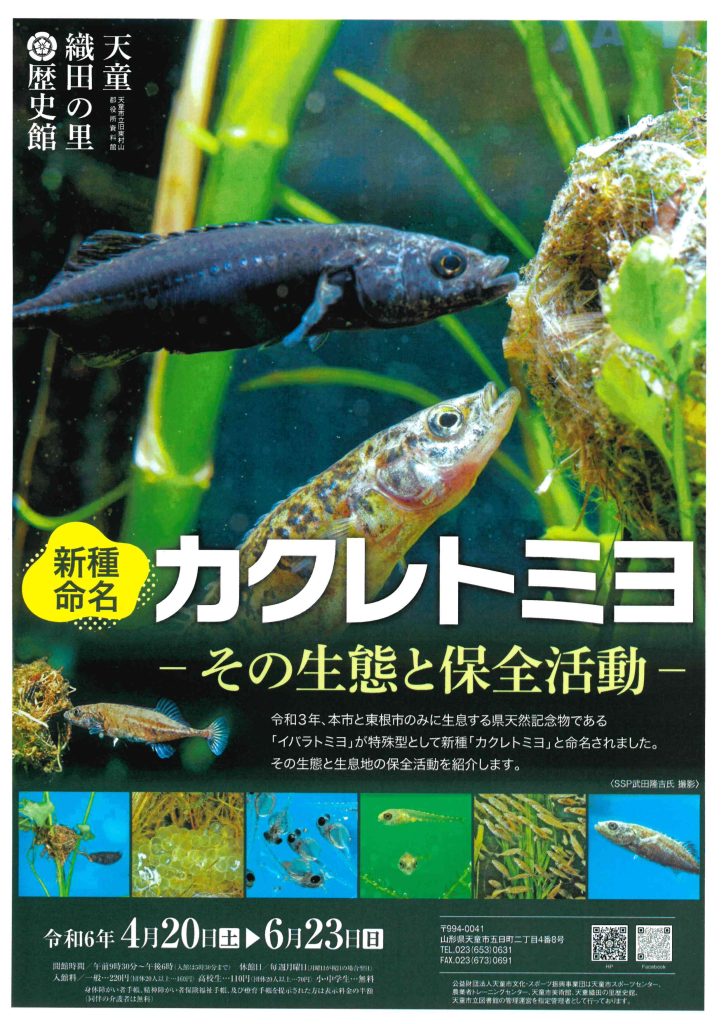

企画展「新種命名 カクレトミヨ ーその生態と保全活動ー」

期間:2024年4月20日〜2024年6月23日

今年度第1回の企画展として『新種命名 カクレトミヨ ―その生態と保全活動―』を別紙のように開催いたします。イバラトミヨは、山形県内を含む冷水域に分布し、雄が巣を作る等、特徴的な生態で知られる小型の淡水魚です。このうち天童市と東根市に生息している『イバラトミヨ特殊型』が新種と確認され、令和3年に標準和名『カクレトミヨ』と命名されました。この『カクレトミヨ』は、繁殖期である春になると、雄が巣を作り、それに雌が卵を産み、その卵がふ化するまで雄が世話をするという珍しい魚です。『カクレトミヨ』が生息するためには、年間をとおして水温が摂氏12℃前後の流れが緩やかで、水草があり、かつ、水量が一定している清流でなければならないため、現在は絶滅の危機に瀕しており、環境省レッドリスト絶滅危惧ⅠA類に指定されており、その生態を含め、学術的にも極めて貴重な魚です。その生息域である成生地域では、『カクレトミヨ』の生息地の保護活動に対する地域住民の関心と熱意が高く、年間をとおして保存会の活動が活発に行われているため、その生息条件が保たれており、昭和61年4月1日、天童市高木地区ひょうたん池と高木川の一部が、山形県の指定天然記念物に指定されました。また、平成26年には高木イバラトミヨ保存会の環境保全活動が公に認められて、山形県より「環境やまがた大賞功労賞」、環境省より「水大気環境局長賞」、翌年には同省より「環境大臣賞」を受賞しています。この企画展では、数々の写真パネルの展示等により『カクレトミヨ』の生態とともに、成生地域の保存会の方々のこれまでの地道で長年にわたる保全活動についても紹介しております。みなさまのご来館を心よりお待ち申し上げます。また、5月25日(土)の10時から、天童市文化財保護審議会委員である 武田 隆吉 氏 によるギャラリートーク(要入館料)も予定しております。申込は当館へ事前に電話をお願いします。

-

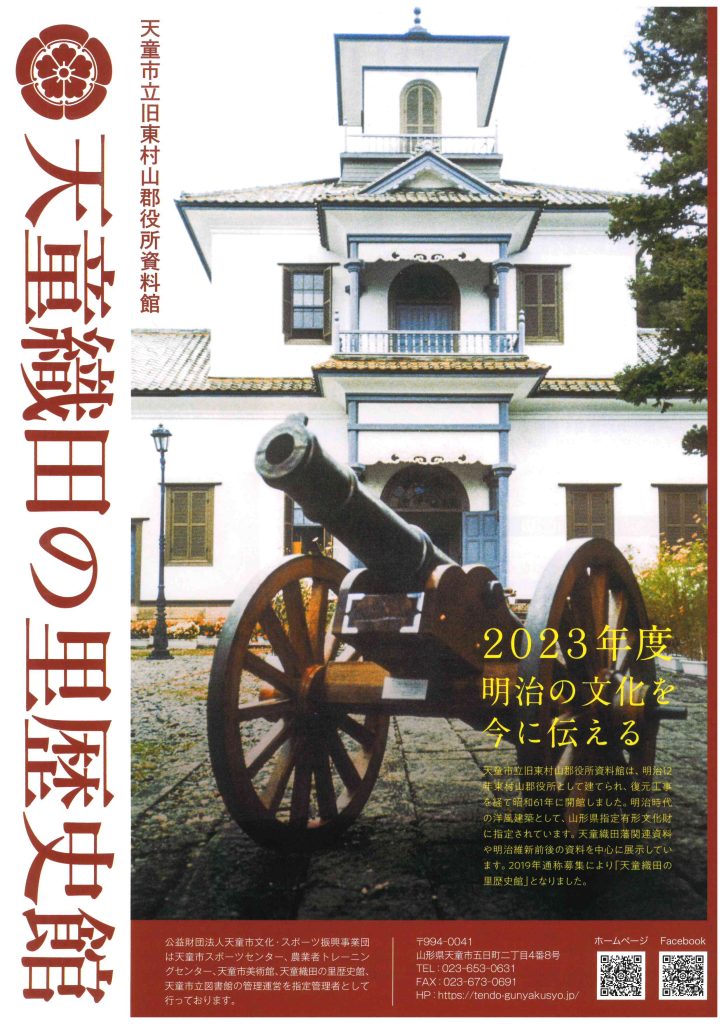

令和5年度年間ポスター1

期間:2023年4月1日〜2024年3月31日

令和5年度のポスターは、当館と天童織田藩の大砲(復元)です。実物は展示しております。皆様のご来館をお待ち申し上げます。

-

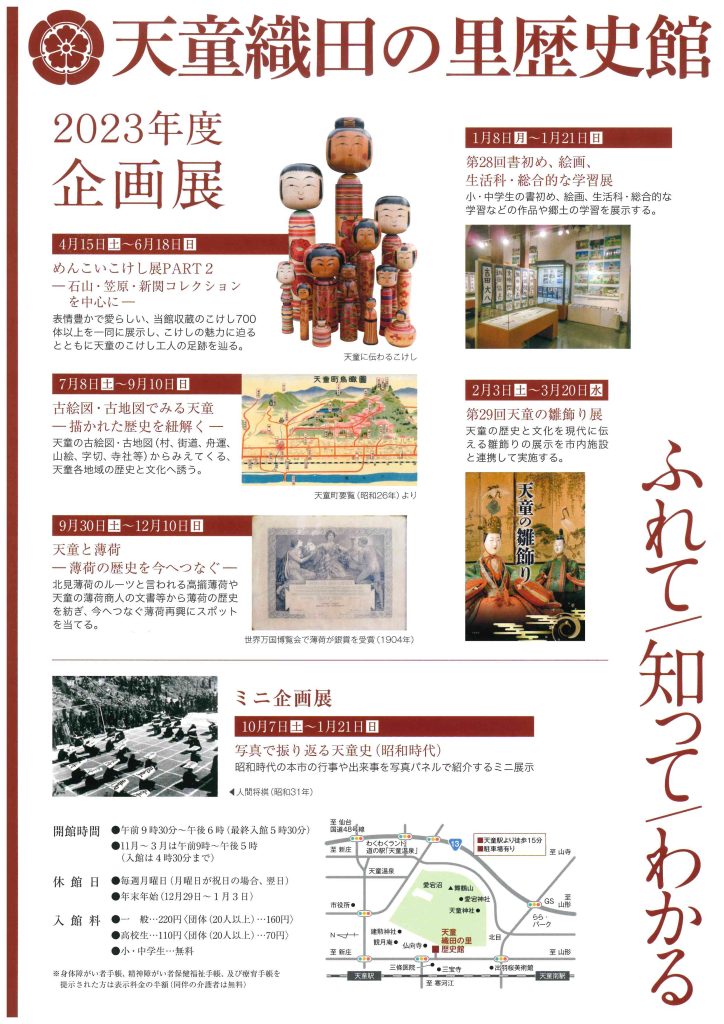

令和5年度年間ポスター2

期間:2023年4月1日〜2024年3月31日

令和5年度は5回の企画展と1回のミニ企画展を開催いたします。皆様のご来館をお待ち申し上げます。

-

企画展『第29回天童の雛飾り』

期間:2024年2月3日〜2024年3月20日

今年度最後となります企画展「第29回天童の雛飾り」を2月3日(土)から3月20日(水)まで開催いたします。このたびの雛飾り展は、ポスターにもありますように、吉田小十郎貞政(真田正勝)氏が文久3年(1863)に天神様を製作し、その後明治・大正・昭和と、約160年にわたり、代々引き継がれている『真田家の押絵飾り』をはじめ、上方や江戸の文化として天童に伝えられてきた雛々を展示いたします。お雛様と同じ目線でご覧いただきながら、お雛様の大きさや形、顔の表情や髪飾り、そして着物等、それぞれの違いを感じるとともに、いつの時代も変わらない、「子供達の健やかな成長を願う気持ち」にも思いを寄せていただけたらと、思っております。また、毎年恒例ではありますが、当館にご来館いただきました皆様には、『オリジナルのお雛様クリアファイル』を先着順でプレゼントいたします。数に限りがありますので、お早目のご来館をお待ち申し上げます。さらに今年も、天童雛飾り実行委員会による「古きよき時代 天童春物語。天童雛飾り」のイベントを、当館を含めた雛飾り展示施設5施設と雛料理取扱店2 店舗、雛菓子取扱店4店舗、温泉旅館10施設、協賛施設1施設において同時開催をしております。参加施設や店舗等ではのぼり旗を掲示し、今年も来場者の皆様には紅花の種をプレゼントや豪華景品が当たる「お雛様スタンプラリー」もあわせて実施いたします。そして今回の新たな取組として、『インスタグラムによるフォトコンテスト』も実施いたします。開催パンフレットをご覧いただき、多数のご応募をお待ちしております。最後になりますが1つ、お知らせいたします。当館の雛飾りですが、これまでご不便をかけていた2階での展示を控え、すべてのお雛様を1階で展示いたします。ぜひ、『天童の雛々との出会い』を、どうぞお楽しみください。

-

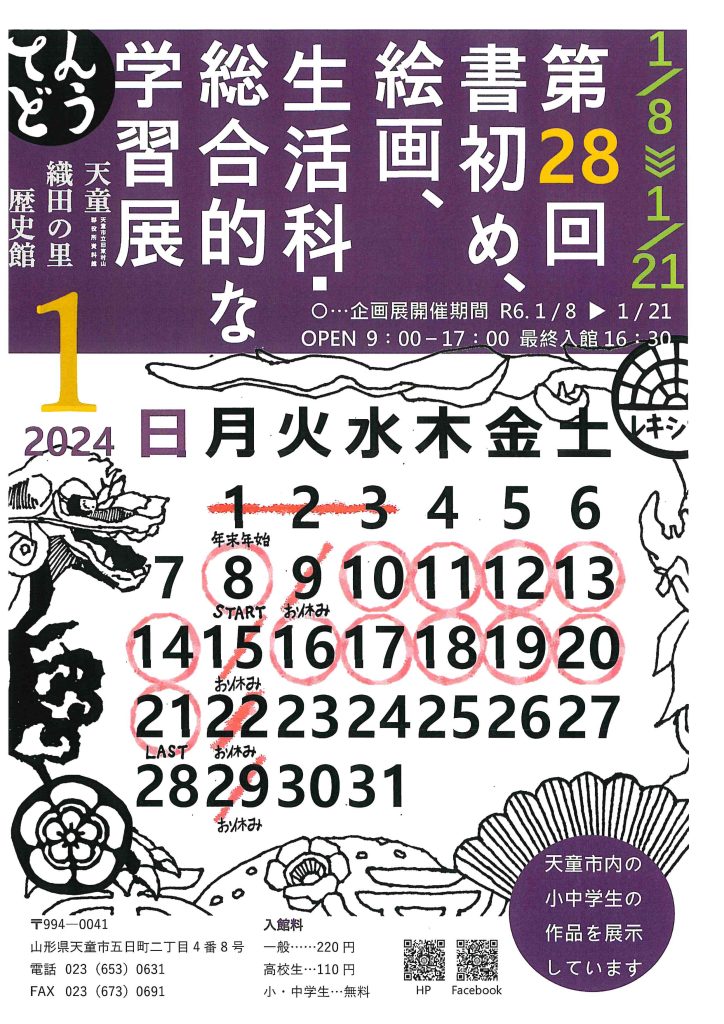

企画展『第28回書初め、絵画、生活科・総合的な学習展』

期間:2024年1月8日〜2024年1月21日

新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられ、日常が戻りつつある中で、新しい年を迎えました。今年は辰年。「龍」はその姿から、誰が見ても力強く天を舞い、一点を見つめる眼差しからは目標に向かう勢いを感じます。天童市内の児童・生徒のみなさんには今年、一歩一歩の歩みを確かに、「龍」のように力溢れ、活気づく、素敵な一年になるよう願っています。さて、第28回学習展は、市内8つの小学校625人から489点の作品をお寄せいただきました。深く感謝申し上げます。特に、書初め・絵画の作品をはじめ、今年も生活科と総合的な学習の作品を数多く出品いただきました。みなさんの作品から、思いを込めて絵画や書初めに取り組む姿や、総合的な学習で地域の歴史を学んでいる姿が目に浮かびます。ぜひみなさんには、これからも天童の歴史や文化等を学び続けてほしいと思っています。わからなければ調べてください。それでもわからなければ、聞いてください。そして、これからも自分の学習を、仲間と一緒に高め合い、積み上げてください。保護者や地域のみなさまには、全ての作品から自らの学びに一生懸命に取り組んでいる、天童市内の児童・生徒のみなさんのエネルギーを感じていただければ幸いです。

-

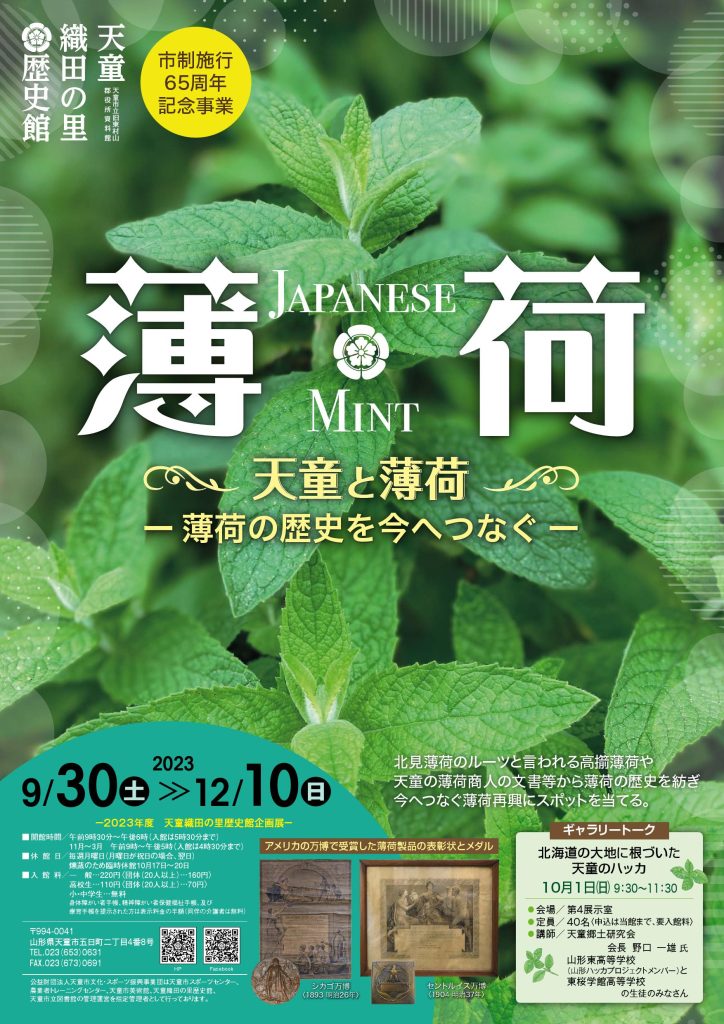

企画展『天童と薄荷 ー薄荷の歴史を今へつなぐー』

期間:2023年9月30日〜2023年12月10日

日本での薄荷の本格的な栽培は、19世紀(幕末の安政年間)に岡山で始まり、全国に広まったと言われています。山形県では、置賜地方で栽培方法を確立させ、明治6年(1873)には山形産が初めて海外へ輸出されるようになり、栽培が一層盛んになったそうです。 天童で初めて薄荷を栽培したのは、明治5年(1872)大山惣八(当時北村山郡山口村)と言われています。大山は、明治26年(1893)に薄荷脳をシカゴ万博に出品し、「品質純良で優秀である」と表彰を受けました。さらに、天童町の相澤兵助商店は生糸と薄荷の買問屋で、薄荷部は取卸油を仕入れて薄荷脳を製造し、横浜をはじめ各地に輸送、販売しました。大山と同じく相澤は、明治37年(1904)セントルイス万国博覧会に山形薄荷を出品し、銀賞を受賞しています。 また、全国に名高い北海道に薄荷栽培が持ち込まれたのは、明治17年(1884)と言われています。明治24年(1891)に、北海道開拓に入植した高擶出身の屯田兵石山伝次郎一家が薄荷の種根を持ち込み、北海道旭川で栽培したのが北海道薄荷の始まりと言われています。石山は、今なお全国に名高い北見薄荷の礎を築いた先人の一人です。 このように薄荷の歴史が「天童」にあったことをお伝えするとともに、現在も山口地区や高擶地区の畦道等に自然に生えている薄荷の姿があります。そこから、地域の方々による薄荷再生の取組や高擶小学校で継続的に行われている「薄荷の総合的な学習の紹介」、また高擶小学校を卒業した、現在の高校生やその仲間(下級生)の「薄荷の探求学習の成果」等、今の世代が『薄荷の歴史を今へつなぐ』地道な取組や学習を続けていることも紹介しております。ぜひご覧ください。 なお、ギャラリートークは、10月1日(日)午前9時半~11時半に開催いたします。申し込みは当館迄お願いします。(要入館料)

-

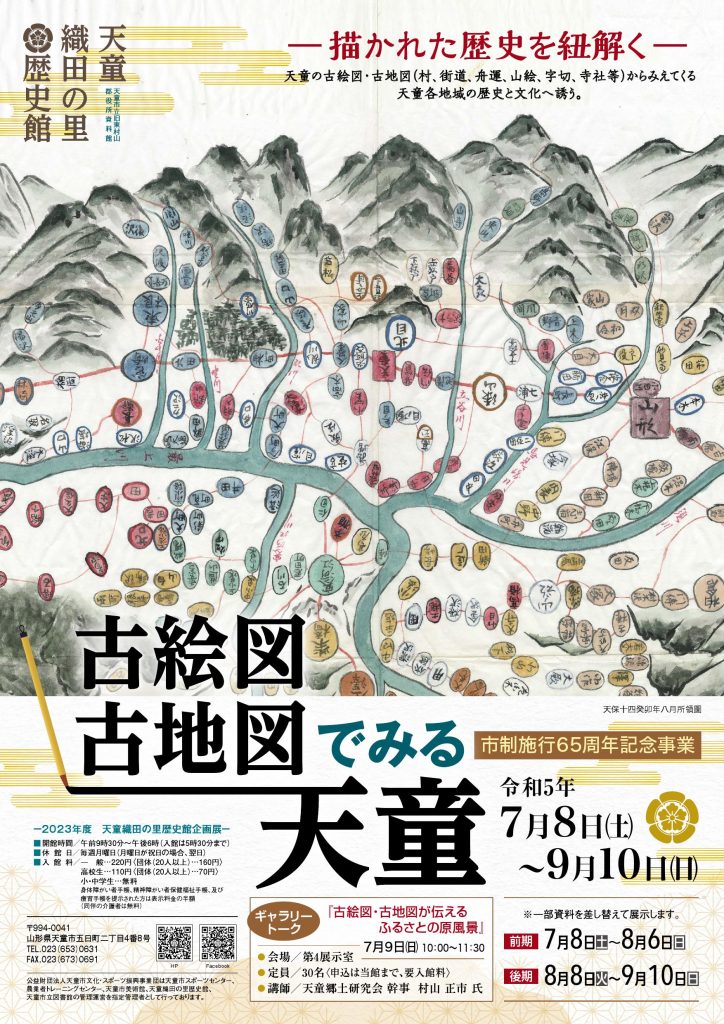

企画展『古絵図・古地図でみる天童ー描かれた歴史を紐解くー』

期間:2023年7月8日〜2023年9月10日

第2回目となる企画展『古絵図・古地図でみる天童ー描かれた歴史を紐解くー』を7月8日(土)~9月10日(日)まで開催いたします。現在、天童市に残されている古文書の中に、江戸時代の各村々で描かれた絵図や明治時代以降の古地図が、数多く伝わっています。それらは、その時代ごとに目的があり、その時の情勢等を踏まえて描かれている貴重な歴史資料です。また、手書きで繊細な色彩で描かれている古絵図や古地図が持つ風合いや経年変化の痕跡も、独特な魅力を感じさせるものです。 今回の企画展では、市内に残された古絵図と旧町村役場文書の古地図(村、街道、舟運、山絵、字切、寺社等)をはじめ、県立博物館所蔵の天童の古絵図等を展示します。それらの古絵図・古地図が示す情報をもとに、昔の天童の景観等を想像しながら、現在と比較していただくことで、描かれた歴史を紐解くことができるよう、展示しております。なお、山形県立博物館から借用する11点の古絵図は展示期間が限定されているため、7月8日~8月6日までの前半期間で天童・高木・蔵増地区の絵地図(6点)を、8月8日~9月10日までの後半期間は山口・寺津・荒谷地区の絵地図(5点)を、入れ替えて展示いたします。また、個人蔵や当館蔵の古地図も一部入れ替えを行います。結びに、古絵図・古地図からみえてくる、たくさんの情報を感じ取り、その歴史的価値や時代背景等を味わいながら、その魅力を感じ取っていただければ幸いです。 なお、ギャラリートークを7月9日(日)午前10時~11時半まで、当館で行います。申込は当館へ事前に電話をお願いします。<要入館料>

-

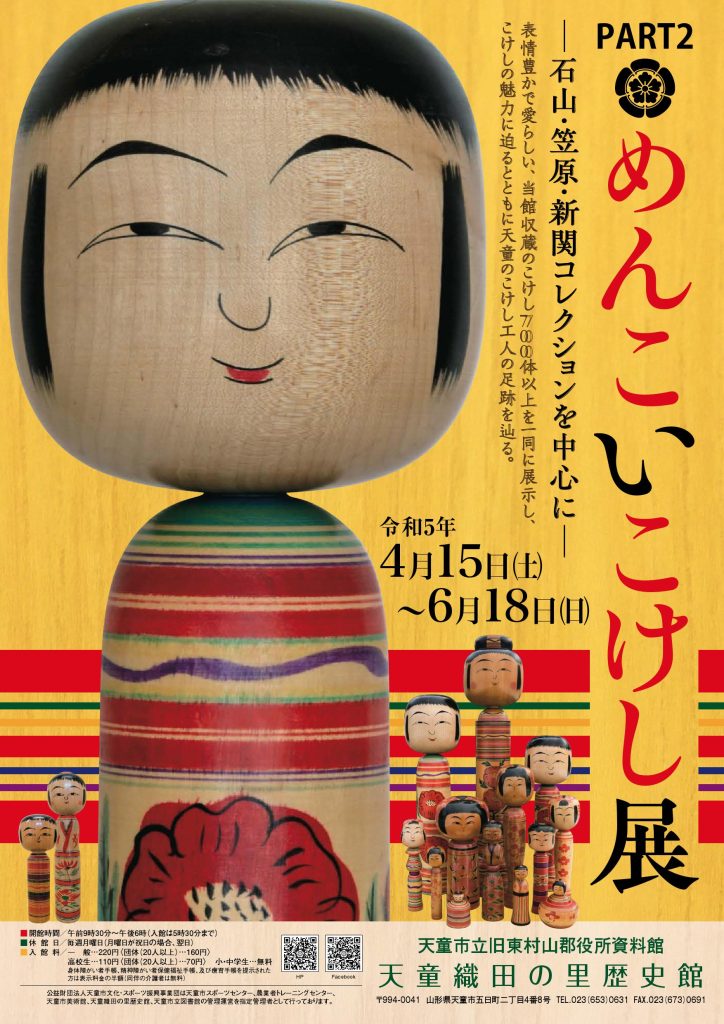

企画展『めんこいこけし展PART2 ー石山・笠原・新関コレクションを中心にー』

期間:2023年4月15日〜2023年6月18日

こけしは東北地方に生まれ、その地で育った特色ある木地玩具です。それは、東北に温泉湯治の習慣が定着した江戸末期の頃と言われ、利用価値の少ない木を利用して、女の子の玩具や人形を作り、湯治客の土産物として売り出したのが始まりと言われています。こけしづくりの職人(以下、工人)は、一切の雑念を払って心魂こめて木地を挽き、一体一体描彩を施します。その表情は豊かで、愛らしいこけしに触れる楽しさは、格別のものです。当館では平成29年4月に『めんこいこけし展』を開催し、450体を展示いたしました。そして昨年度、市民の方々から新たに寄贈いただき、当館の収蔵こけしは700体を超えました。そこで、こけし一体一体の表情の豊かさ、形そのものや胴模様の美しさ等をお楽しみいただきたく、『めんこいこけし展PART2』として開催いたします。特に、展示するこけしの約半数ほどは、「天童の工人のこけし」で必見です。ぜひ、こけしの歴史とともにその伝統と魅力に触れていただければ幸いです。結びに、こけしは赤い染料を一部使っている玩具『赤物』で、『赤』は疱瘡(天然痘)から子供を守るとされています。今回の企画展は、新型コロナ感染症が収束しつつある中での開催となります。700体以上のこけしの力(魔除け)で、一日も早い日常を取り戻すことを願いながら、みなさまのご来館を心よりお待ち申し上げます。

-

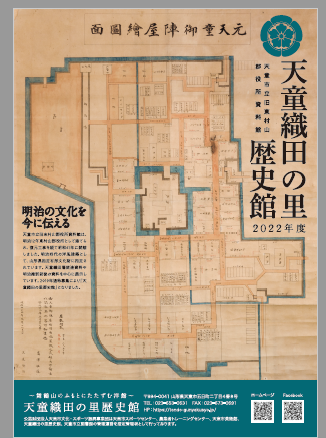

令和4年度年間ポスター1

期間:2022年4月1日〜2023年3月31日

令和4年度ポスターは、天童織田藩陣屋絵図をメインにデザインしました。実物は当館に展示してございます。皆様のご来館をお待ち申し上げます。