過去の企画展

-

企画展「レトロなもの大集合ー生活や心を支えてきたものたちー」

期間:2025年10月4日〜2025年12月14日

今年度第3回の企画展として『レトロなもの大集合 ―生活や心を支えてきたものたち―』を開催いたします。文明開化以降、いくつかの戦争や大量生産大量消費時代を経て、時代は加速度的に変化し現在に至っています。時代の移り変わりの中で、私たちの身の回りにあるものは、嗜好や興味とともに少しずつ変化し続けてきました。その変化の中で、現在ではほとんど見かけなくなってしまったり、全く使われなくなってしまったりしたものも、かつては「必要不可欠」「便利」「最先端」「宝物」として大切にされてきた歴史を持っています。そのようなものの中でも、江戸時代や明治期のものは大切にされ、歴史館や資料館において収集・保管されているものも多いのですが、「少し古い」生活を彩ってきたレトロなものたちは、現在あまり収集・保管されていないのが現状です。さらに「断捨離」や「ミニマリスト」、また「終活」という言葉がもてはやされている今日、第一線を退いたそれらのレトロなものたちは、私たちの前から次々とその姿を消しつつあります。今回はそのようなレトロなものを展示し、今はまだあるが近い将来姿を消していきそうなものの仕組みやデザインを楽しんでいただくとともに、展示されているものたちが輝きを放った時代を懐かしんだり、想像したりしていただきたいと思います。

-

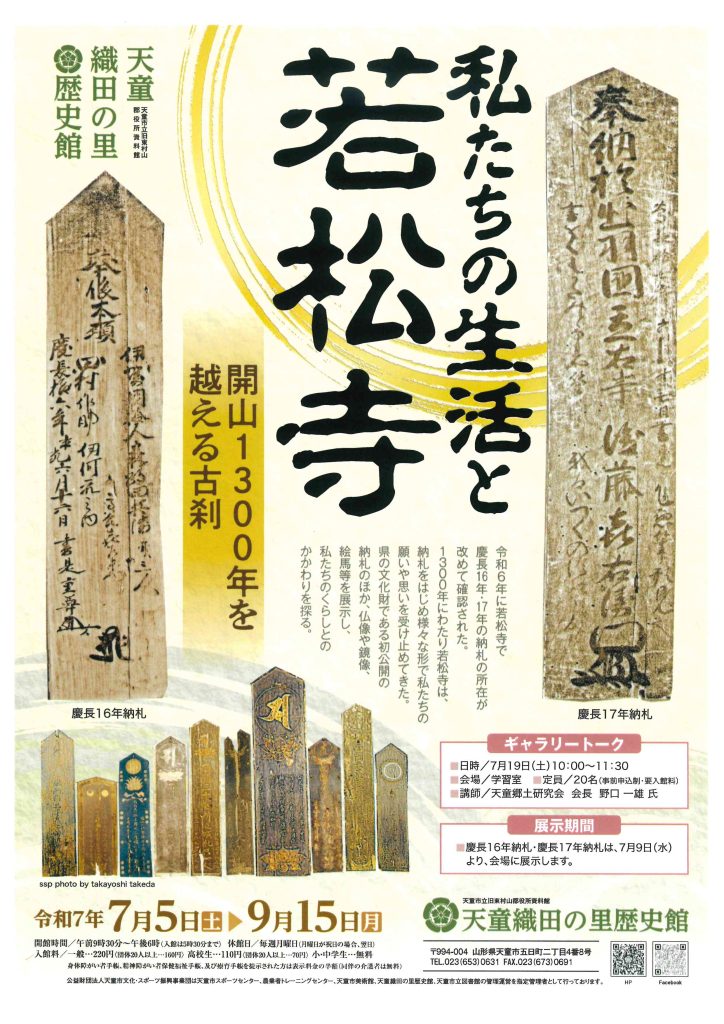

企画展「私たちの生活と若松寺 ー開山1300年を越える古刹ー」

期間:2025年7月5日〜2025年9月15日

若松寺の山号について、寺伝によると「行基菩薩は元明天皇の勅命を受け、東国巡錫の旅に出た。最上の地(現在の山形地方)を通った時、東の山の方から鈴の音のような音が聞こえたので山の方へ進んだところ、山の霧の中に観音像が浮かんだ。菩薩はここに登山し、観音像を刻み、礼拝を重ね観音像を安置した。後に山容が鈴の形をしていることから鈴立山とした。」と伝えられています。観音堂の安置は和銅元(708)年と伝えられ、今から1300年以上前の飛鳥時代となります。 平安時代に入り、立石寺が慈覚大師により開山された前後に大師は観音堂を参詣した折、余に勾配の強い参拝道のため、現在の観音堂に移設しました。その後、弘法大師の護摩一千座奉修があり、現在の奥の院の弁財天供養が行われ、法華八講の法楽の施行、如法堂(現本坊)の整備が進み法相宗から天台宗に改宗され、境内の整備、門前の坊の成立などの歴史を刻んできています。 このような長い歴史を刻んできた鈴立山若松寺には多くの人がそれぞれの思いを胸に参詣してきました。平安時代後期から鎌倉時代初期に製作された「聖観音菩薩坐像鏡像」、室町時代(1554年)に鋳造された「阿弥陀如来坐像」、人々の雨乞いの対象となったユニークな形状を持つ「俱利伽羅不動明王像」など人々の思いや願いを受け止めてきた仏像が多数現存しています。また、室町時代から江戸時代にかけて納められた12枚の納札に、そして、江戸時代から現代にかけて納められた絵馬にも人々の思いや願いが表れています。 今回の企画展では、一山寺院より貴重な品をお借りし展示し、1300年にわたり私たちの思いや願いを受け止めてきた若松寺についての理解をあらためて深めていただいたり、参詣した方々の思いに心を馳せていただいたりしながら、若松寺と私たちのくらしとのつながりを考えていく機会としたいと考えます。

-

企画展「天童の植物 ー佐藤定四郎氏の足跡をたどるー」

期間:2025年4月19日〜2025年6月15日

佐藤定四郎氏は、県文化財保護協会植物専門委員、市文化財保護審議委員、市立天童第四中学校初代校長などを務め、植物に関する深い見識をもとに、植物ひいては自然のすばらしさや大切さを伝えてきました。 具体的な例をあげれば、氏は長年にわたり、「市報てんどう」に「舞鶴山の植物」「健康づくりと植物」の記事と写真を提供し、天童市民が身近な植物への興味関心を高めてきました。また、津山地区のジャガラモガラについて、風穴による特殊な植物の分布について研究を重ね、地元の「津山の自然を守る会」とともにその保全活動にも尽力してきました。さらに、山口地区の水晶山においては、ハシドイの存在確認の調査や保全活動にも大きくかかわってきており、それらの保全活動は、現在も両地区に大切に引き継がれています。 その佐藤定四郎氏の植物に対する熱意と愛情を写真・資料・等を通して、また、天童の植物について、標本や書籍を通して紹介していきます。

-

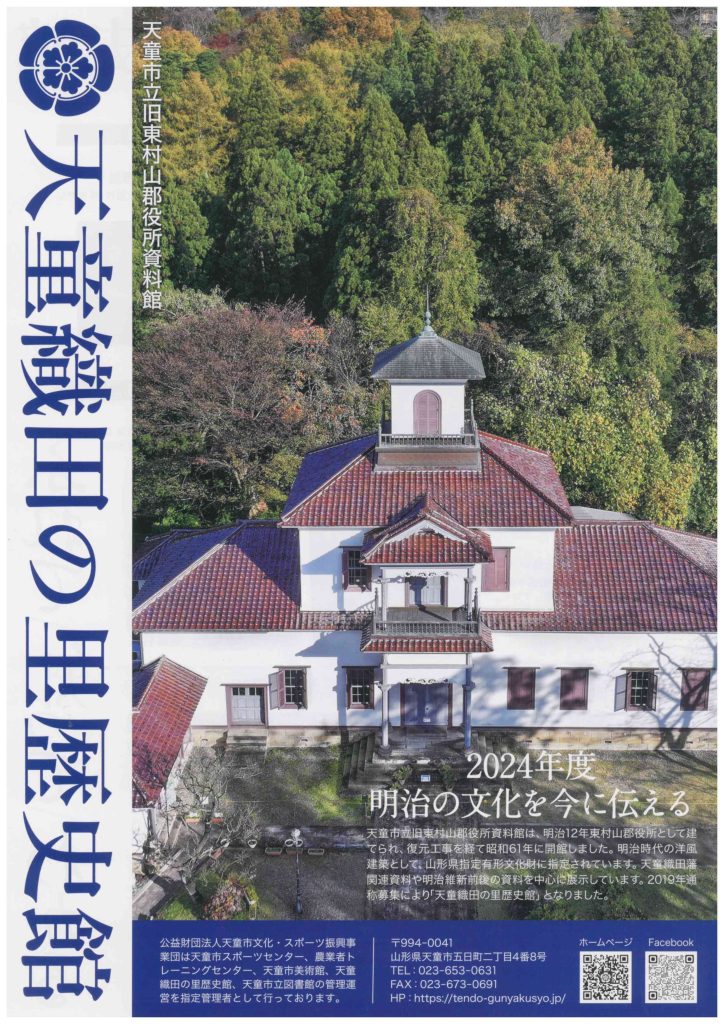

令和6年度 年間ポスター 1

期間:2024年4月1日〜2025年3月31日

令和6年度のポスターは「天童市地域おこし協力隊」の長瀬亮さんよりドローンを使って撮影していただいた本館の迫力ある画像を使わせていただきました。

-

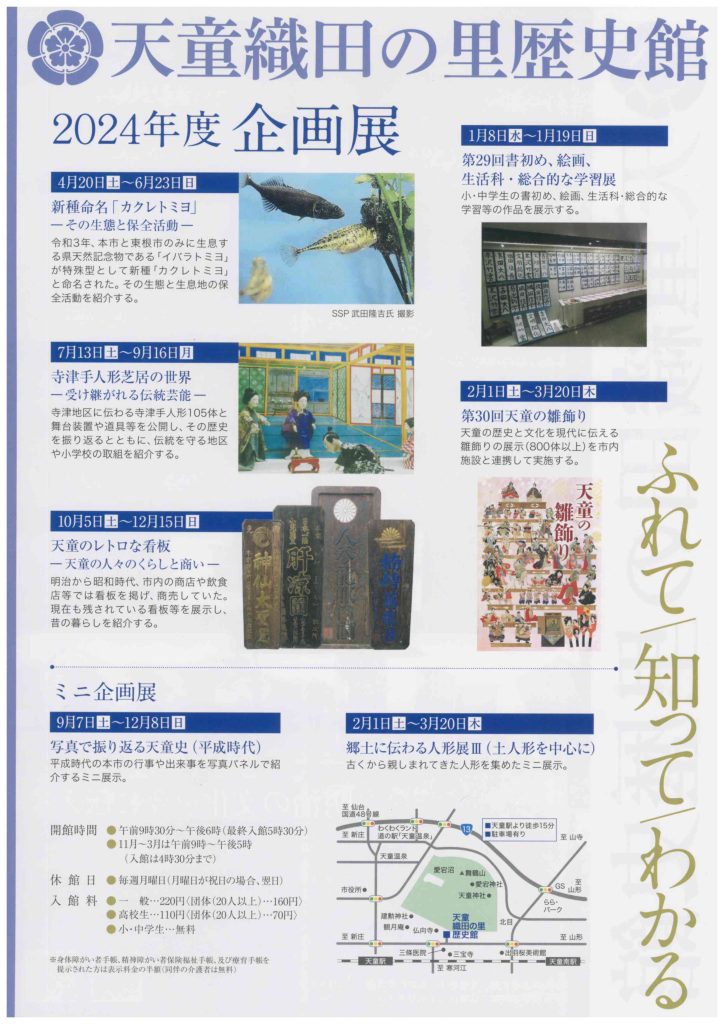

令和6年度 年間ポスター 2

期間:2024年4月1日〜2025年3月31日

令和6年度は5回の企画展と2回のミニ企画展を開催いたします。皆様のご来館をお待ち申し上げます。

-

企画展「第30回天童の雛飾り」

期間:2025年2月1日〜2025年3月20日

春を告げる企画展「天童の雛飾り」は今回で30回を迎えます。毎年多くのお客様においでいただき、好評を博してきました。江戸時代中期以降盛んになったと言われる雛飾り。ここ天童にも、最上川の舟運や羽州街道を経て天童に伝えられ、大切にされてきました。企画展「天童の雛飾り」では、元禄雛や享保雛をはじめ江戸でつくられた古今雛、庶民の間で親しまれてきた押絵雛、土雛等、天童の方々が大切にしてきている雛人形や雛道具を展示してきております。今回は30回という節目の年ということで、日本の流行歌手第1号・レコードアイドル歌手であり、天童市一日町で生まれた 佐藤千夜子 の御殿飾りと舞台衣装も展示しております。是非ご覧いただければと思います。最後に、お雛様はそれぞれ、大きさや時代はもちろん、表情や衣装も異なります。しかし、どのお雛様にも「健やかに成長してほしい」という願いが込められています。その願いを受け止め、叶えてきたそれぞれのお雛様の歴史にも思いを馳せながら、当館展示のお雛様はもちろん、天童市内各所で飾られているお雛様をご覧いただければ幸いです。

-

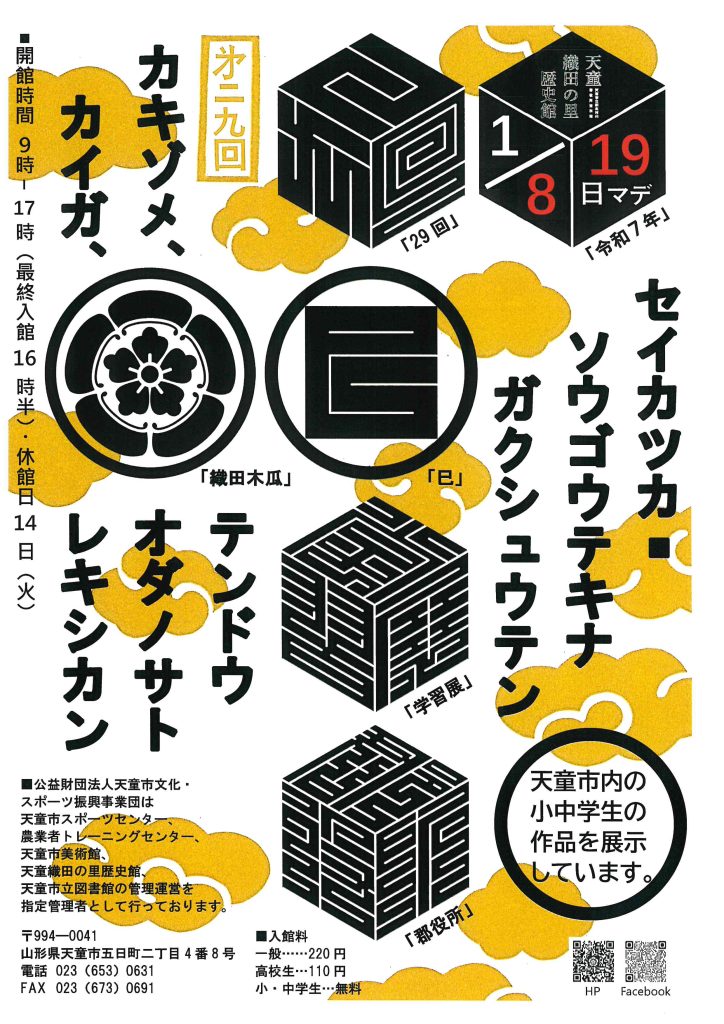

書初め、絵画、生活科・総合的な学習展

期間:2025年1月8日〜2025年1月19日

毎年天童市内小中学生の真摯に学習に取り組んだ成果を展示している「書初め、絵画、生活科・総合的な学習展」も今年で29回目を迎えました。さて、今年は十二支でいうと「巳年」、十干を組み合わせると「乙巳(きのとみ)」です。「乙」は固い殻を突き破り、芽を出す状態を表しています。乙は、軋(きしる)から由来していて、硬い殻を突き破る状態を表しています。また、「巳」は胎児の形から派生した文字で「産まれてくる」「将来・未来がある」などといった意味があります。このようにみてくると、今年は「成長」「発展」の年と言えるのではないでしょうか。その「成長」「発展」の年のスタートにふさわしい作品を、市内10の小学校からお寄せいただき、計633点を展示することができました。深く感謝申し上げます。それぞれの作品から、1人ひとりの子供達の、思いを込めて絵画や書初めに取り組む姿や、総合的な学習で地域の歴史を学んでいる姿が目に浮かびます。来館されたみなさまには、子供達の作品から、自らの問いを持ち、解決に向け懸命に取り組んでいる、天童市内の児童のみなさんの学びに対す姿勢を感じとっていただければ幸いです。

-

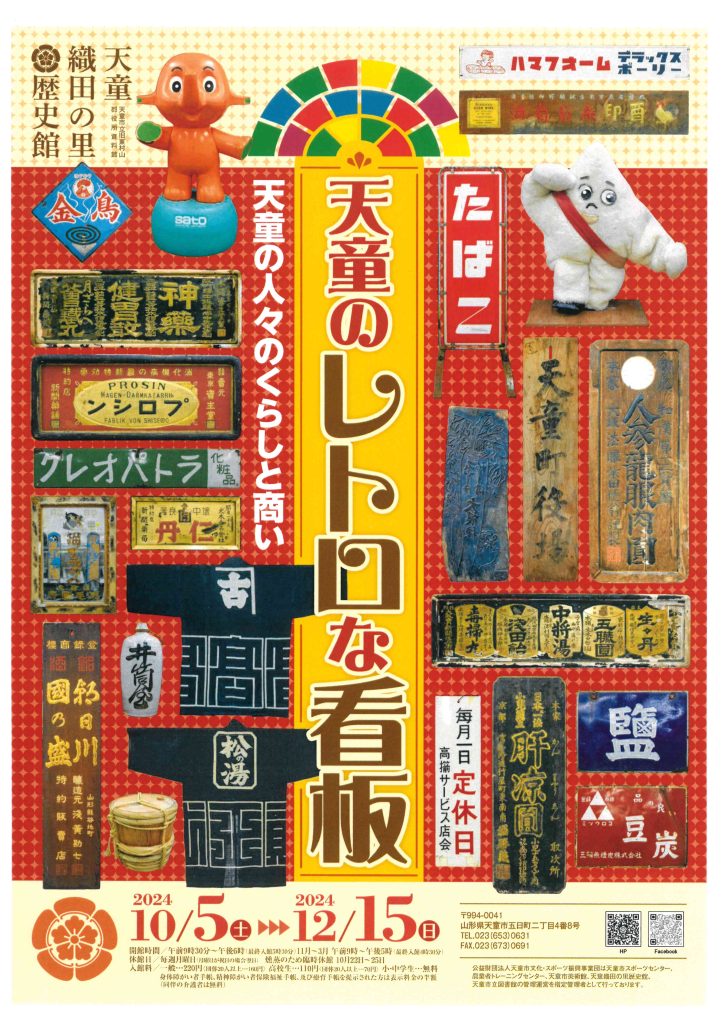

企画展「天童のレトロな看板」 ー天童の人々のくらしと商いー

期間:2024年10月5日〜2024年12月15日

今年度第3回の企画展として『天童のレトロな看板 ―天童の人々のくらしと商い―』を開催いたします。 看板について、その歴史を追ってみると、藤原京時代から看板は存在したといわれています。江戸時代までサンプルや商品をかたどった模型看板が主流でしたが、江戸時代になると、屋号や商品名を文字で表現した現在のものに近い看板が登場してきます。明治以降、製造技術等の発達により、紙製や木製であった看板が金属製へと変化し、現在のように、様々な材質・形状・形態の看板ができあがってきました。このように、時代とともに変化してきた看板ですが ・商品の広告塔 ・商店や施設名の表示 ・物事を広く周知する手段 などの役割を担っていることには変わりがありません。 中でも商品の広告塔としての看板は、今と違いメディアが少ない時代、いかに商品を宣伝するか、吟味を重ねつくられたものであったと考えられます。また、すぐに新しい看板と取り換えることはコスト的にも賢明ではないため、息の長い商品を生産する必要があったことを考えると、看板を通して商品開発の苦労も垣間見えてきます。 今回の企画展では、その看板の展示をメインとし、併せて、当時の商店で使用していた様々な道具や商品等のマスコット、さらに、それらに関連する写真や地図等の資料を展示しております。時代の街並みや、商いを含めた人々の「くらし」を振り返ったり、想像したりしていただければ幸いです。 また、結城 泰作 氏 の「レトロ館ペン画」の作品の中から、今回の展示物に関わるもの4点を展示しておりますので、併せてご覧ください。

-

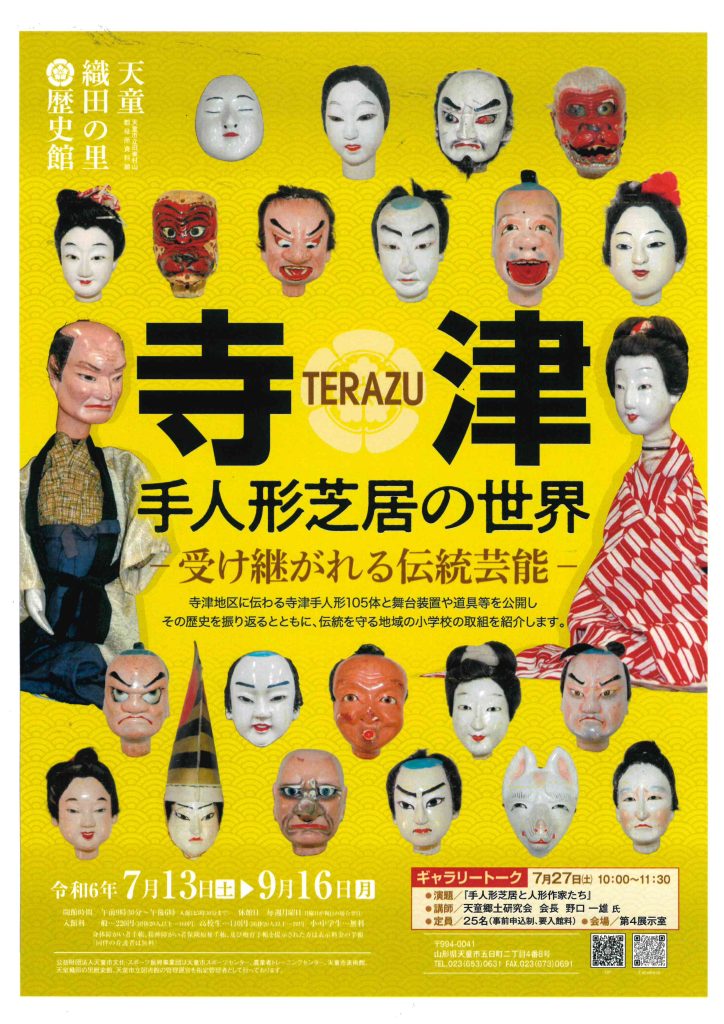

企画展「寺津手人形芝居の世界 ー受け継がれる伝統芸能ー」

期間:2024年7月13日〜2024年9月16日

今年度第2回の企画展として『寺津手人形芝居の世界 ―受け継がれる伝統芸能―』を開催いたします。寺津地域で誕生した寺津手人形芝居は、明治時代中期、仲島喜五郎が養祖父以来伝わる人形遣いを、父忠次郎とともに仲島人形芝居の一座として結成したものといわれています。当時は巡回興業を行い、数少ない庶民の娯楽の1つとなっていました。その後、一度途絶えましたが、寺津手人形保存会が結成され、再び公演が行われました。現在、寺津手人形芝居は市指定無形民俗文化財に指定されており、関係資料と共に大切に受け継がれてきています。また、寺津小学校の児童のみなさんが、寺津手人形芝居について、総合的な学習の時間における継続した学びは、令和3年度「郷土Yamagataふるさと探究コンテスト」において「最優秀賞(ふるさと探究大賞)」を受賞しました。今回の企画展では、手人形芝居で使用された市指定文化財である人形の頭をはじめとした道具等を展示することを通して、市指定無形民俗文化財である伝統芸能のすばらしさを、さらに、寺津小学校児童の学びの展示等を通して、地域の伝統芸能に興味を持ち、それらを大切にしていこうとする子供達の思いを伝えていきたいと思います。みなさまのご来館を心よりお待ち申し上げます。また、7月27日(土)の10時から、天童郷土研究会会長である 野口 一雄 氏 によるギャラリートーク「手人形芝居と人形作家たち」(要入館料・定員25名)も予定しております。申込は当館へ事前に電話をお願いします。